「そば」っておもしろい!

食べて美味しい!と思うのはやっぱり「越前おろしそば」ですけど、今回も本当に幅広い蕎麦の世界と日本酒の美味しさを愉しく勉強させていただきました。

場所は福井駅から徒歩5分の福井市豊島にある「森のオーブン」さん。

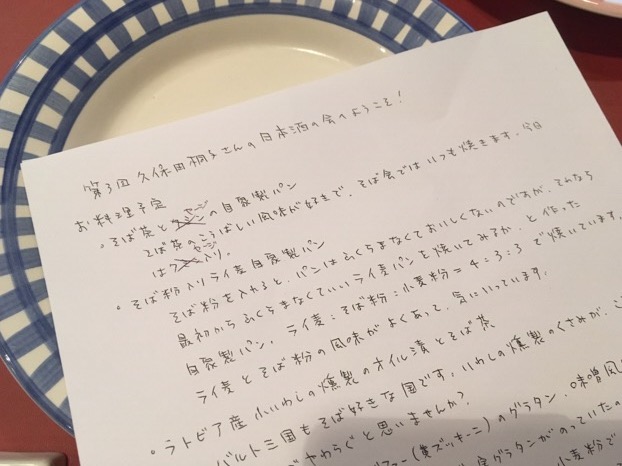

店主の早川さんは気さくで優しく勉強熱心な方。今回はフードコーディネーターであり酒屋の若女将である久保田桐子さんとのコラボ企画として福井の地酒と世界のそば料理を愉しむ「日本酒の会」に参加させていただきました。

森のオーブンさんは今回の企画に限らず、パンや缶詰めの食べ比べ、オリーブオイルやお出汁のソムリエを講師に迎えての食事会など定期的にユニークなイベントを開催されているのですが、今回の企画はかなり反響が多きかったらしく募集開始日に満席御礼になったそうです。

参加者の半分は知り合いで、残りはSNSなどで名前は知っているという方が多く、今回、初めてお会いすることが出来たこのご縁に本当に感謝です。

まずは久保田桐子さんより本日のお酒の紹介と美味しい飲み方などについてお話をいただいて、花垣(大野市)の微発砲純米にごり生原酒Shu Shu Shu(シュシュシュ)で乾杯。

微発砲だから口あたりがやさしくて喉の刺激もちょうどいい。

日が暮れるにつれて気温が下がってくる時間帯にキュッといきたい嬉しいお酒。食前酒にはたまりません。

2本目は、福千歳(福井市)のシュール・リー(生)山廃純米吟醸。

僕は山廃造りの日本酒がどうも合わないのですが、これは山廃造りによくある酸味が抑え目で華やかないい香りがします。食事をしながら楽しめる食中酒として良いお酒ですね。

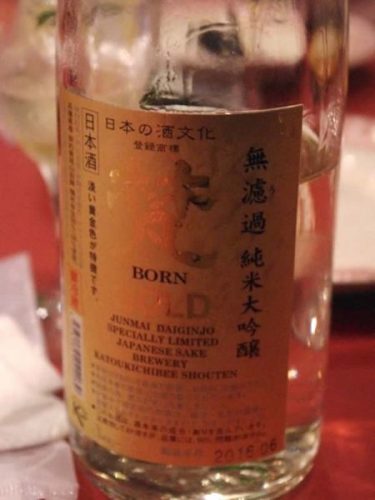

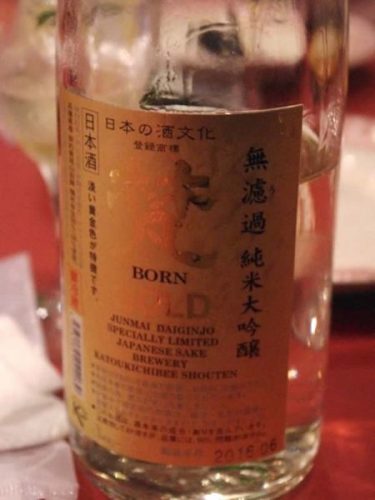

3本目は、梵(GOLD)無濾過 純米大吟醸。

熟成によって淡い黄金色に染まったこのお酒は、純米大吟醸の爽やかな香りと角のない滑らかな口当たりが特徴で、世界のそば料理の中でチーズやバターを使ったものととても相性が良かったです。

最後に同じく、福千歳(福井市)のSAKURA ROCK(天然吟香酵母さくら)仕込み。

これはそのまま飲むよりもその名の通りロックで美味しいお酒でした。柑橘系の果汁やフレッシュトマトジュースで割ってもさくら酵母の香りが立ってじっくりと味わえるお酒です。

さて、一通りお酒の紹介をしたところでここからそばを使ったお料理をご紹介していきます。

■そばの実入りタブレ

クスクス、そばの実、パプリカ、蒸したズッキーニ、合鴨パストラミの前菜

■ラトビア産 小いわしの燻製オイル漬けとそば茶

小いわしの燻製オイル漬けにそば茶をまぶした一品

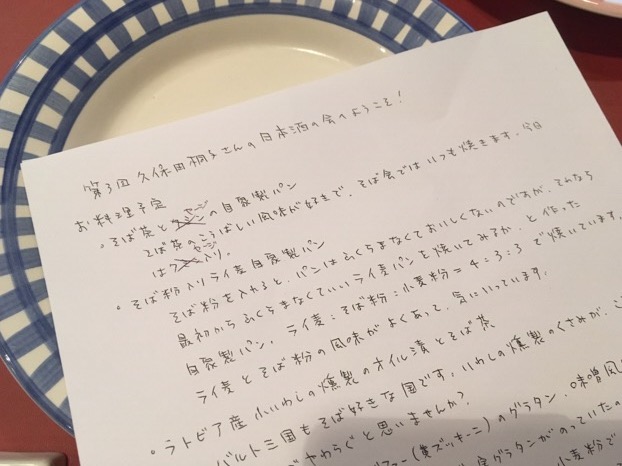

■そば茶とセージの自家製パン

パンを割くとそば茶とセージの香ばしい香りが立ちます

■茄子のそば焼酎ピクルス

そば焼酎を使って漬けた茄子のピクルス。お酢の風味がマイルドでした。

■縞ズッキーニとレバーペースト、そばの実のアクセント

■福井産ジャガイモのポテトサラダ

ポテサラにそば茶とチアシード、くるみがかかっています。滑らかなポテトにそば茶とナッツの食感が楽しい。

■そばの花のはちみつとチーズ

そばのはちみつは黒糖のような深みのある甘さがあるものの肥料のような独特の香りが強い為、抵抗を持たれる方がいますが、香りの強いブルーチーズなどと合わせることによって相乗効果が出てとても美味しくなります。臭いものは臭いもので対応するという感じでしょうか。

■チリコンカシャ

「カシャ」はスラブ語でそばの実を始めとする雑穀の粒を意味するそうです。ピリッと刺激のあるチリコンカンにホロホロのそばの実がいい感じです。

■そばの実、しめじ、チキン、ゼファー(黄色ズッキーニ)のグラタン味噌風味

ポーランド料理のそばの実グラタンに味噌を加えて日本風にアレンジ。小麦粉は使わず、生のそばの実を最初から加えることによって、そばから出てくる自然の粘り気でソースにとろみが出ています。

■若鳥のビール煮 そば粉のポレンタ添え

そば粉のポレンタは牛乳で作るそばがきなので、そばの栄養をそのまま摂ることが出来ます。

鶏肉から出る美味しいスープをたっぷりつけていただきました。

■そば粉入りライ麦自家製パン

ややハードに焼かれたパンはお料理のソースを付けながらいただきました。

■そばオムレツ、エノキとベーコン

蕎麦が卵といい感じでマッチしています。ともに控えめな主張がいい感じです。夫婦もこうあるべきだなぁ・・

■そば粉クレープ(ザワークラウト、コーンミート、カッテージチーズ)

そば粉に牛乳、卵、塩を加えて焼いたガレットに塩気の強いもの、酸味のあるもの、クリーミーなものを挟み込まれていて三位一体となった味わいが見事でした。

■アイスクリームとそばはちみつ 福井産梅とバナナのジャム添え

アイスクリームの香りが強いので蕎麦はちみつ多めが美味しかったです。

もう少しお料理があったのですが、切りがないのでこの辺りにしておきます。

今回もたくさんの気づきをいただいて勉強になりましたし、何より美味しかったです。

森のオーブン早川さん、久保田桐子さんありがとうございました!

今回ご紹介したお酒のお問い合わせは、久保田酒店まで。

[森のオーブン]

〒910-0857 福井県福井市豊島1丁目4−8 ゴールデンパーク豊島

電話:090-8094-1521

営業時間:11:30~22:30

定休日:木曜日

[6月27日(月)]

天気:曇り

石臼工場内室温:21℃

石臼工場内湿度:71%

———————————-

■100年そば粉 カガ製粉(旧末吉の越前そば粉)

挽きたて越前そば粉の通販やお取り寄せ、個人様など少量のお取引

■越前蕎麦粉製造元カガセイフン

業務用そば粉、オリジナルそば粉のご提案、そば粉のサンプル請求(営業店様のみ)、営業店様、法人様のお取引

■カガセイフン企業サイト

明治以来、石臼挽きの福井県産越前そば粉をお届けする、株式会社カガセイフンの取り組み

■あなたの蕎麦がいい

製粉に命をかける五代目社長と、蕎麦が大好きおかみの日記