最近、ペットで飼われている鳥やハムスターなどの飼料として「ソバ」を与えている方からのお問い合わせをいただきます。今までペットのエサに「ソバ」が選択肢としてあることを知りませんでしたし考えもしなかったので意外でしたが、ネット検索してみたら飼料メーカーからいろいろな玄そばが販売されているのを見てとても驚きました。

一部の動物だけかもしれませんが、ソバってペットの飼料(エサ)として普通に認知されているんですね!僕は小さい頃にうさぎやにわとりが家にいたことは覚えていますが、それ以来、ペットを飼った事がないので、ペットのエサ=ドックフードのイメージしかありません。でも調べていくと中型・大型のインコ類、文鳥・フィンチ類、オカメインコ、にわとり、ハト、オウムなどの鳥類、リス、ハムスターなどなど、結構、いろんな動物にソバを与えているんですね。

そういえばウチにもこぼれ落ちたソバ粒を食べにしょっちゅうすずめとかカラス、ハト、ネズミがやってくるので、鳥類全般や雑食の小動物はほぼいけるのかも(笑) そういえば人間にはソバアレルギーとかありますが、動物にはそういったものはないんでしょうかね。

ご存知の方もいるかと思いますが、ソバは穀物の中でも栄養価が高く必須アミノ酸のバランスがよいタンパク質や、リン、カリウムなどのミネラルの他、ポリフェノールの一種である「ルチン」が含まれています。人体に対しては抗酸化作用、成人病、糖尿病の方に効果があると言われており、消化が早く吸収されにくい難消化性デンプン(レジスタントプロテイン)にあたるタデ科の穀物というのも大きな特徴です。

これらの栄養成分が動物にどのような作用や効果をもたらすのかについては分かりませんが、一通り飼料用として販売されているサイトを見ていて、ソバの専門家として気づいたことと大切なペットに与える玄そばを選ぶポイントをいくつかお伝えしたいと思います。

①安価な外国産ソバはお薦めしたくない

外国産そばの良さはズバリ価格が安いこと。良くないことは日本に輸送する際に虫がついたり中から虫が発生するのを抑制するために、栽培する際に農薬が使われていたり、現地から日本へ輸送する際に薬で燻蒸する場合があるので、大切なペットの健康に影響がでるかもしれないことです。

外国はソバに限らず米や麦などの穀物を雑穀の括りで一緒くたに茹でて食べたり、肉や魚の中に詰めて蒸し上げるなど、日本のように素材そのものの味を楽しむという調理をあまり行わないので、穀物全般はしっかり乾燥させて含水率を5%以下のカラカラ状態にします。そうすることでそば特有の香りは抜けてしまいますが保存性が高くなり長期保存や常温保管が可能になります。

しかし日本は外国産・国産に関係なく「生そば」や「そばがき」のようにソバ自体の美味しさを楽しむ文化なので、そばの香りをなるべく残すために玄そばの含水率を15%前後に調整します。ここで注意が必要なことは含水率が10%以上ある穀物は品質管理をしないといけないという点です。

含水率が10%以上あると何が問題なのか・・?

含水率が10%以上ある穀物は、低温低湿倉庫や風通しの良い冷暗所などで保管しないとカビが発生してしまったり、品質が著しく低下してしまうので、常温保管されている穀物には防かび剤などの薬品を使用することがあります。使用量は人体に害を及ぼさない程度の量になってきているので、そこまで神経質にならなくてもいいのかもしれませんが、動物とはいえ大切な家族の口に入るものですからあまり気持ちのいいものではありません。薬品は主に黒い皮の表面に付着しているので、皮をむいたソバの実(抜き実、丸抜き):お米で例えると白米の状態でしたらいいと思いますが、外国産は産地までは分かってもどのように栽培されたかまでは見えないので、いづれにしても玄そばではあまりお薦めはしたくはないです。

②玄そばの鮮度と管理について

ソバに限らず食材を「飼料」と捉えてしまうとペットを飼った経験がない僕なんかは原料自体の品質はもちろん取り扱いの意識が一気に下がるというか、できれば国産の方が良いけど外国産で安いものがあればそれでいいし、品質なんて保存状態がどうかなんて気にしないと思います。人間の食用には向かない2級品以下のものを与えればいいみたいに思ってしまいがちですが、実は①と同じようにエサの鮮度や保存管理も重要なんですよ。

穀物は収穫して乾燥されても呼吸をしているので、袋詰めされた状態でも外気や室温の影響を受けて含水率が変わりますし、別の餌と同じように陳列されたりしますと臭い移りもあります。劣化すると赤茶っぽく変色したり酸っぱいような臭いがすることもあります。ですので、長期保存するなら一年中、低温・低湿の温湿度帯で外気に触れないよう密封された状態で保管するのが理想的です。

しかし、ペットショップなど行きますと、箱や袋に入っているとはいえ温度管理されていない常温箇所に他の商品と一緒に陳列されていたりします。店頭でお買い求めになるのでしたらなるべく製造日に近いものを選んでいただいた方がいいのですが、製造日が記載されているとはいえ、そのそばの実がいつ収穫されたものだとか、袋詰めされて製造日が記載される以前はどのような経路をたどってきたかまではわからないので、ペットが好んで食べれば問題ないですがそうでなければ控えた方が良さそうです。いづれにせよ開封後は冷蔵庫などで保管して早く消化した方がいいです。

③ペットの食べやすい大きさのソバ粒を選ぶ

私どもは福井県福井市にあるそば粉の製粉メーカーです。使用する原料は玄そばのみです。そのため、毎年、福井県内はもちろん、全国からさまざまな産地や品種の玄そばを取り寄せます。当然、その年の作柄や収穫量によって品質や価格が変わるのですが、実はソバ粒の大きさも産地や品種によって毎年異なります。

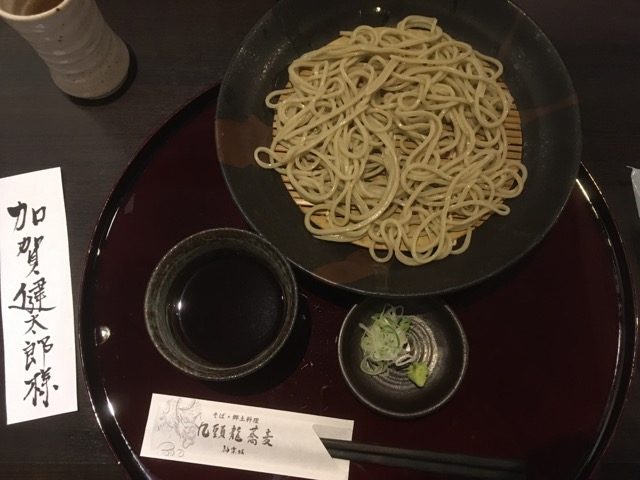

例えば福井県内全域で栽培されている「福井在来種」という品種は、福井の土地で昔から作り続けられているもので、粒が小さく味や香りが強いという特徴があるのですが、雨風などの自然災害に弱く収穫量が安定しないという欠点があります。

一方、北海道や長野県などで多く栽培されている「キタワセ」という品種。こちらは改良品種で雨風に耐性があり粒が大きいので、天候に恵まれない年でも一定量の収穫量があります。ただ、在来種に比べると大味でさっぱりしています。

動物は産地や品種で好みが分かれるなんてことは多分ないと思いますが、ソバ粒の大きさによっては食べやすい食べづらいがあるのではないかと思います。在来種の場合は小粒で2~4mmくらいなので、ハムスターやインコなど比較的小型の動物が食べやすいでしょうし、改良品種は3~6mm以上あることもあるので、にわとりやハト、オウムなどの中大型の動物に適しているのかなと思います。

また玄そばに付着している匂い(臭い)によっても喰いつきが良い悪いが出てくるのではないかと思います。②でも少し触れましたが、鳥は人間より臭いに敏感ですから臭い移りがあると食が進まないのではないかと思ったりします。

④鳥類の飼料・エサ用の玄そば(そばの実)を選ぶための専門家からのアドバイス

動物医院の知り合いに聞いたところ、以下のようなお返事がありました。

動物も人間同様に味の良し悪しが分かります。エサも買ったお店によって食いつきが変わるということはよくあります。ソバを飼料としてお考えの方は、いきなりすべてを切り替えるのではなく、サプリや補助食品として少しずつ慣らすように与えながら状況を見ながら量を増やしていくことをお薦めします。

ただ、鳥の種類や好み、相性にもよりますし、大型犬と小型犬では食べるエサも与えていいエサも違うのと同じで一概にどんな鳥にもいいですよ!とは言い難いです。また、そばの実は小型の鳥に与えるには大きいので、中~大型のインコ向けなのではないでしょうか。大型のインコだと1センチくらいの実を食べていたりしますが、文鳥や十姉妹などは1~2mm以下でないと食べられないのでソバを与えるのはあまり聞いたことがありません。ただ、粉末(そば粉)を合成飼料に混ぜているパターンはありそうです。

鳥や動物もソバの味が分かるようです。

弊社では、福井県産を中心に無農薬栽培された国内産の玄そばを年間通して自社倉庫にて品質管理しており、玄そばの粒の大きさは産地や品種によって大~小ございますので、鳥のサイズに合わせた大きさをご提案いたします。また、少量ずつ小分け対応もいたしますので、新鮮なそばを大切なご家族にどうぞ。

▼お問い合わせはこちらから

お問い合わせ