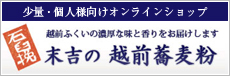

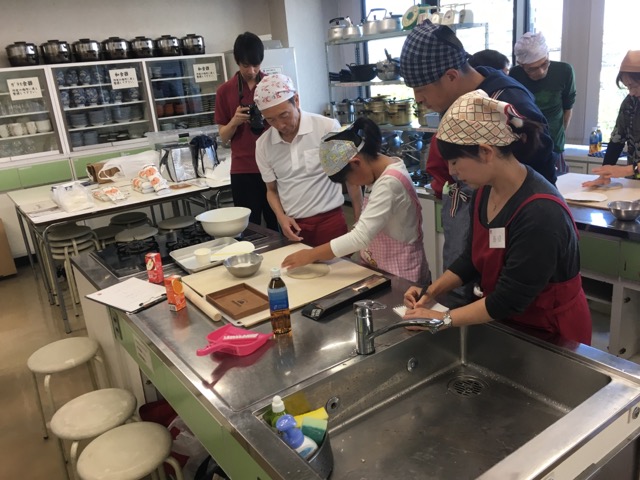

石川県金沢市のハウスメーカーアルスホーム金沢様よりご依頼をいただきまして、越前そば連合の出張そば打ち体験を開催しました。

今回はアルスホーム様にて新築されたお客様を対象としており、高価なそば打ち専用の道具がなくても自宅で簡単に手打ちそばを楽しんでいただけるということをコンセプトに行いました。

1度に打つ量は家族4人が食べられる量として二八の割合で250g。

使用する道具は家庭にあるものが基本です。水回しはビニール袋にそば粉と水を入れて行い、こねる作業はボール、延し棒やこま板は100円均一で売っている棒と木製の四角い小物ケースで代用。打ち台は食卓テーブル、包丁は刃渡りの長い万能包丁や菜切り包丁でOK。

参加者のみなさまはこんなもので打てるの?という反応でしたが、子供たちは熱心に取り組んでいて、形になっていくのが楽しい様子でした。

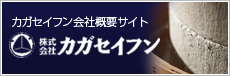

コネが終わって手延しの工程。

コネが終わって手延しの工程。

見ていると男の子は集中力が続かないのか後半だんだん投げやりになってきますが、女の子は一つ一つの作業を丁寧に進めていく。すごく上手です。

いよいよ切りの工程。

いよいよ切りの工程。

最初は家庭用の包丁で切っていましたが、そば切り包丁で切ってみたいということで初めての挑戦。包丁の重さに始めは手の動きが不安定でしたが、回を増すごとに太さが揃ってリズムも良くなっていく。子供の順応性ってすごい!

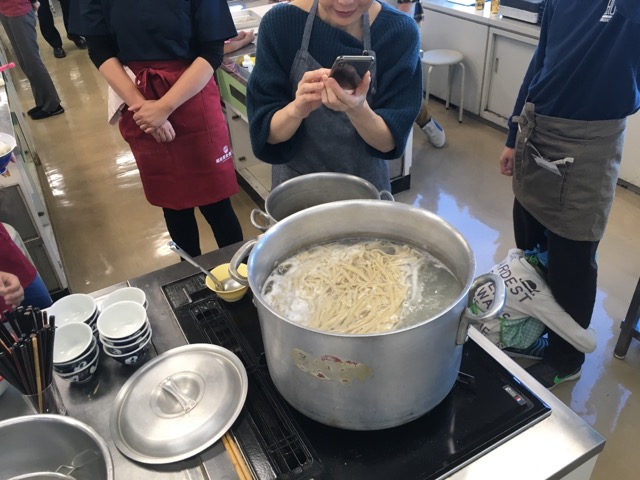

打った蕎麦をたっぷりの熱湯ですぐ茹でます。

今回は家庭用コンロ3つ分の大きな鍋があったので一気に4人分を茹でることができましたが、ご家庭ではそこまで大きなお鍋は無いので、一番大きなお鍋で1人前~2人前ずつ茹でるようにしてください。

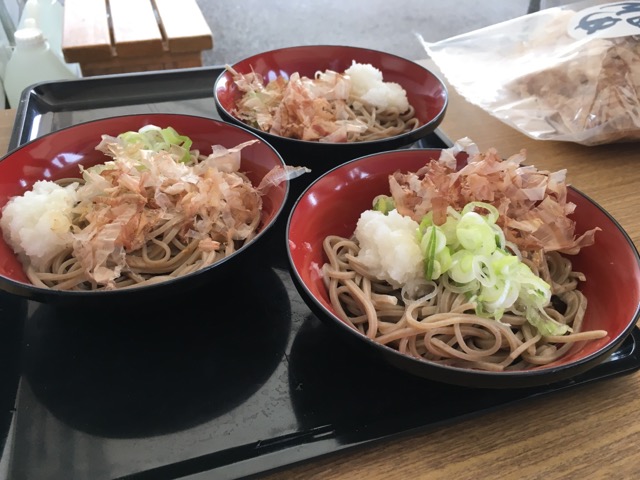

家族みんなで打った茹でたてのお蕎麦を家族みんなで食べる。

太かったり細かったり固かったり。粉の付いた指を見せ合いながら美味しい美味しいと言って食べている姿を見て、すごく幸せな気持ちになりました。こういう機会が年に1度でもあると素敵ですね。

今回は家族団らんのそば打ち体験教室として、作業はお手軽、味は本格的という形でお手伝いさせていただきましたが、参加者のみなさまが本当に楽しそうでしたし、何より子供たちの笑顔がたまりませんでした。いい勉強をさせていただきました。

イベント、お祭り、催事などへの出張そば店およびそば打ち体験は、越前そば連合までお気軽にご相談ください。弊社にお問い合わせいただいてもOKです(→お問い合わせフォーム)。本格的なそば打ちからお子様やご家族を対象にしたそば打ち体験まで幅広くご提案いたしますし、開催規模や食数に合わせてお見積りいたします。近隣県への出張もご相談に応じます。

根菜、葉野菜、実ものなどいろいろな野菜がたっぷりと盛り付けられたガレットは、見た目に元気になれる一皿。生地の中のチーズと半熟卵が美味しいです。

根菜、葉野菜、実ものなどいろいろな野菜がたっぷりと盛り付けられたガレットは、見た目に元気になれる一皿。生地の中のチーズと半熟卵が美味しいです。

生育的に背丈が低く、これからど花が咲くというタイミングだったのが良かったのでしょう。

生育的に背丈が低く、これからど花が咲くというタイミングだったのが良かったのでしょう。 このように強風にあおられて葉が破れてしまったり、他のソバと絡まり合って折れてしまうソバが多数みられました。

このように強風にあおられて葉が破れてしまったり、他のソバと絡まり合って折れてしまうソバが多数みられました。

今年の東北以北のそばは今までに例のない状況になるかもしれません。

今年の東北以北のそばは今までに例のない状況になるかもしれません。